ভুয়া ফটোকার্ডে ভুগছে গণমাধ্যম, পথ দেখাচ্ছে সাবাস বাংলাদেশ এর স্মার্ট ফটোকার্ড

- আপডেট সময় বুধবার, ১৬ জুলাই, ২০২৫

- ৩৮৬ বার দেখা হয়েছে

মাঝে কয়েকমাস কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলেও সম্প্রতি আবারও শুরু হয়েছে ভুয়া ফটোকার্ড এর প্রকোপ, আর এর প্রবল জ্বরে কাঁপছে দেশের খ্যাতনামা মিডিয়া আউটলেটগুলো। অথচ এই সমস্যার সহজ কিন্তু কার্যকরী সমাধান বহু আগেই বের করে রেখেছে দৈনিক সাবাস বাংলাদেশ। ২০২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর কোনো ঢাকঢোল না পিটিয়ে নরম-নীরব যাত্রা শুরু করে এই নবীন অনলাইন পোর্টালটি। গন্তব্য নির্ধারিত কিন্তু মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ‘মাথা নোয়াবার নয়’ স্লোগানকে উচ্চকিত রেখে সময়ের প্রয়োজনে সৃষ্ট এই মিডিয়ার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট- পক্ষপাতহীন ও সৎ সাংবাদিকতার পথ দেখানো, একটি বাস্তবিক অর্থে জনবান্ধব গণমাধ্যম হয়ে ওঠা। বয়স ও ব্যাপ্তির বিচারে এই সংবাদমাধ্যমটি অবশ্যই দেশের প্রথমসারির জাতীয় দৈনিকগুলোর সঙ্গে এখনই তুলনীয় নয়, তবে সংবাদের মান নিয়ন্ত্রণ, পেশাদারিত্ব এবং বিশেষভাবে অভিনবত্ব বিচারে দৈনিক সাবাস বাংলাদেশ এখন থেকেই তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে পথিকৃৎও বটে।

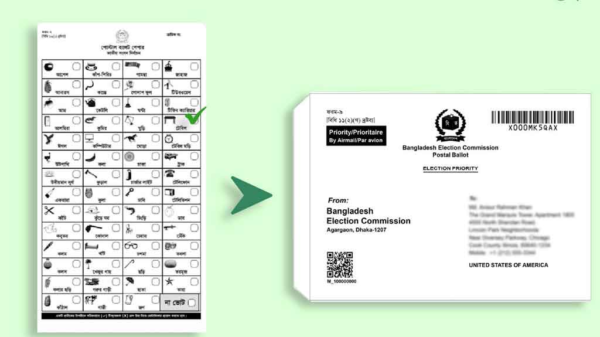

২০২৫ সালের ১২ মার্চ নিজেদের ফটোকার্ডে কিউআর কোড সংযোজন এর মাধ্যমে ভুয়া ফটোকার্ড এর বালাইনাশক তৈরি করে এই জনপ্রিয় নিউজ পোর্টালটি। তখন এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয় যা পড়া যাবে এই লিংক থেকে: গুজব ও ভুয়া সংবাদ শনাক্ত করতে ‘স্মার্ট ফটোকার্ড’ চালু করল দৈনিক সাবাস বাংলাদেশ। এরপর থেকে পত্রিকাটির প্রায় প্রতিটি ফটোকার্ডেই সংবাদভিত্তিক স্বতন্ত্র কিউআর কোড দেওয়াকে নিয়ম বানিয়ে ফেলে দৈনিক সাবাস বাংলাদেশ, এই ধরণের ফটোকার্ডের নাম দেওয়া হয় স্মার্ট ফটোকার্ড। পাঠকরা অভিভূত হন এই অভিনব উদ্ভাবনী ধারণায়, এমনকি কিছু কিছু প্রথম শ্রেণির জাতীয় মিডিয়ারও চোখে পড়ে ব্যাপারটি। এরপর একটি বড় মিডিয়া আমাদের আংশিক অনুসরণ করে তাদের ফটোকার্ডে কিছু কিছু ইউটিউব কন্টেন্টের কিউআর কোড সংযোজন করতে শুরু করে। তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো বড় মিডিয়াকেই এই পদ্ধতিটি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করতে দেখা যায়নি। এর ফলও যথারীতি ভোগ করতে হচ্ছে তাদের। সোশাল মিডিয়ার আধিপত্যভরা এই প্রবল সময়ে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে গুজবে গুজবে। যখন পর্যুদস্ত-অসহায় হয়ে উঠছে ডাকাবুকো মিডিয়া আউটলেটগুলো, গলদঘর্ম হচ্ছে ‘আমাদের নামে প্রচারিত অমুক ফটোকার্ডটি ভুয়া’ ধাঁচের ঘোষণা দিতে দিতে, তখন স্বস্তিতে মুচকি হাসছে টিম দৈনিক সাবাস বাংলাদেশ। দৃপ্তকণ্ঠেই আমরা বলতে পারছি, আমরা কোনো ভুয়া নিউজ ছড়াই না। আমাদের মিডিয়া হাউজের নামে প্রচারিত কোনো ফটোকার্ডের সংবাদ শিরোনাম দেখে কারো সন্দেহ হলে তিনি সহজেই ফটোকার্ডের কিউআর কোড গুগল লেন্স বা অন্য কোনো সমজাতীয় অ্যাপের মাধ্যমে স্ক্যান করে ঢুকে যেতে পারবেন আমাদের ওয়েবসাইটে, নিজেই যাচাই করে নিতে পারবেন আসলেই ওই সংবাদটি আমরা প্রকাশ করেছি কিনা।

এই উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের ফলে এমনকি আমাদের ওয়েবসাইটের ট্রাফিকও বেড়ে গেছে। একটা ফটোকার্ড যখন কোনো পত্রিকার ফেসবুক পেজ থেকে শেয়ার হতে শুরু করে তখন স্বভাবতই শুধু ফটোকার্ডটিই শেয়ার হয়, “নিউজ লিংক কমেন্টে” লেখা সেই ফটোকার্ডের সঙ্গে নিউজ লিংক শেয়ার হয় না। ফলে অনেক পাঠক শুধু ফটোকার্ডটির দেখাই পান, নিউজ লিংকটি আর পান না বলে ট্রাফিকবঞ্চিত হয় সেই মিডিয়ার ওয়েবসাইটটি। এই দিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে দৈনিক সাবাস বাংলাদেশ। যেহেতু প্রতিটি ফটোকার্ডেই কিউআর কোড থাকছে, কাজেই তা নিউজ লিংকের বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। ফলে ফটোকার্ডটি শেয়ার হলে একরকম বলা চলে নিউজ লিংক সহই শেয়ার হচ্ছে। এতে সংবাদ শিরোনাম দেখে উৎসুক পাঠকরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী সংবাদটি কোড স্ক্যান করে পড়ে নেওয়ারও সুযোগ পাচ্ছেন বলে ওয়েবসাইটের ট্রাফিকও বাড়ছে। আর যেসব পাঠক কোনো কিছু শেয়ার দেওয়ার ক্ষেত্রে সত্যাসত্য বিষয়ে বেশি সাবধানী তারাও সাবাস বাংলাদেশ এর ফটোকার্ডে কিউআর কোড দেখে বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন বলে সামগ্রিকভাবে ফেসবুকেও বেড়েছে আমাদের ফটোকার্ডের ভিউ, রিচ ও এনগেজমেন্ট। দৈনিক সাবাস বাংলাদেশ মনে করে আজ নাহয় কাল দেশের প্রতিটি সংবাদমাধ্যমকে স্মার্ট ফটোকার্ড এর আশ্রয় নিতেই হবে।

কথায় আছে, প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক। ভুয়া নিউজ বিশ্বের অন্য কোনো দেশে হয়ত সেভাবে ছড়ায় না বলেই এই স্মার্ট ফটোকার্ড এখন পর্যন্ত বৈশ্বিক বড় বড় মিডিয়াগুলোতেও দেখা যায়নি। সেই বিবেচনায় বিশ্বে প্রথম স্মার্ট ফটোকার্ড প্রচলনের পথিকৃৎ দৈনিক সাবাস বাংলাদেশই কিনা তা সময়ই বলে দেবে। তবে ধারণা করা যায় একদিন বিবিসি, সিএনএন, আলজাজিরার মতো বৈশ্বিক মিডিয়াগুলোও নিউজের অথেন্টিসিটি নিশ্চিত করার দায়িত্ববোধ থেকে এই স্মার্ট ফটোকার্ড চালু করবে। বাংলাদেশের এক নিভৃত কোণের একটুকরো মিডিয়া হাউজ দৈনিক সাবাস বাংলাদেশ এর এই বৈশ্বিক সাফল্য নিয়ে সেদিন কি গর্ব করবে না জাতি?