যে ভূমিকম্পের কারণে বদলে যায় চট্টগ্রামের মানচিত্র

- আপডেট সময় রবিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৫

- ৪৭ বার দেখা হয়েছে

২ এপ্রিল ১৭৬২। সময়টা ছিল বিকেলের প্রহর। হঠাৎ বিকট এক শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা চট্টগ্রাম। গর্জন যেন আসছে সীতাকুণ্ডের পাহাড় থেকে। মুহূর্তের মধ্যেই শহরের আকাশ বাতাস দুলে ওঠে প্রচণ্ড ভূকম্পনে। কাঠের ঘরে থাকা অনেকে বেঁচে যান, কিন্তু ইটের প্রাসাদ ও দালানগুলো একের পর এক ভেঙে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। মাত্র কয়েক মিনিটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে চট্টগ্রাম থেকে তৎকালীন আরাকান পর্যন্ত এক বিশাল অঞ্চল। ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল এতটাই ভয়াবহ যে বিজ্ঞানীরা আজও একে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প বলে মনে করেন।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসে আগুন, যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে। পাহাড় ফেটে চৌচির হয়ে যায়। পাওয়া যায় বিষাক্ত সালফারের অস্তিত্ব। শহরজুড়ে মাটিতে সৃষ্টি হয় গভীর ফাটল। অনেকে ভেবেছিলেন পৃথিবীর শেষ দিন এসে গেছে। বন্দর নগরীর রাস্তায় সেই ফাটল আজও স্থানীয় ইতিহাসে কিংবদন্তির মতো টিকে আছে।

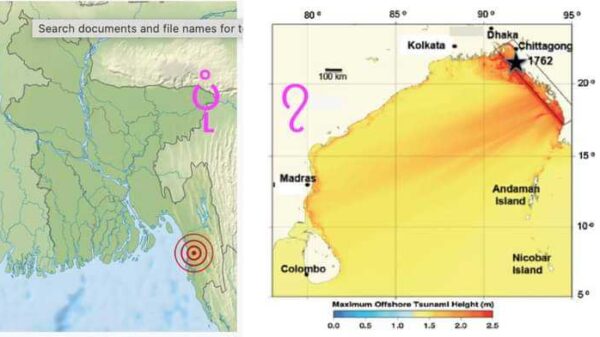

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছিল প্রচণ্ড সুনামি। ঐতিহাসিক দলিল অনুযায়ী, অন্তত দুই শতাধিক মানুষ তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারান। বহু জাহাজ ডুবে যায়, সমুদ্র উপকূলের গ্রামগুলো পানিতে ভেসে যায়।

এই ভূমিকম্প শুধু ভবন ধ্বংস করেনি; বদলে দিয়েছে গোটা ভূপ্রকৃতিকে। চট্টগ্রামের কিছু অঞ্চল কয়েক মিটার উঁচু হয়ে যায়, আবার কিছু অঞ্চল সমানভাবে বসে যায়। সীতাকুণ্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে সৃষ্টি হয় নতুন খাত ও খাদ। আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নদীর গতিপথ পাল্টে যায়। কর্ণফুলি নদীর মোহনায় পরিবর্তন আসে, অনেকে বলেন এই সময়েই নতুন খালের সৃষ্টি হয়েছিল স্থানীয়ভাবে অনেক জলাশয় শুকিয়ে যায় আবার নতুন হ্রদ তৈরি হয়। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়, বঙ্গোপসাগরের টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষেই এই ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটেছিল। আর তার প্রভাব পড়েছিল সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে শুরু করে ভূখণ্ডের গঠনে।

১৭৬২ সালের এ দুর্যোগ কেবল প্রাকৃতিক ছিল না; এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকেও ছিন্নভিন্ন করে দেয়। চট্টগ্রাম ছিল বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ভূমিকম্পে বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে নেমে আসে বিপর্যয়। কৃষিজমি পানিতে তলিয়ে যায়, বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকরা এই বিপর্যয়ের বিস্তারিত নথিভুক্ত করেছিলেন। একজন গভর্নর তার চিঠিতে লিখেছিলেন—“দালান, প্রাসাদ, সবই ভেঙে পড়ছে; মানুষের চোখে আতঙ্ক, যেন পৃথিবীর শেষ দিন।”

চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের ভূমিকম্প গবেষণায় বিশেষজ্ঞরা একমত—১৭৬২ সালের ভূমিকম্পের ফলে একাধিক নদীর প্রবাহ পরিবর্তিত হয়। কর্ণফুলি, সাঙ্গু এবং অন্যান্য ছোট নদীর মোহনায় পরিবর্তন এনে দেয় সুনামি ও ভূমি স্খলন। কিছু নদীর ধারা বাঁক খেয়ে নতুন পথে প্রবাহিত হয়। নদীপথ পরিবর্তনের ফলে কৃষি জমির উর্বরতা ও বসতির ধরণেও আসে বড় পরিবর্তন। এটিই ছিল বাংলাদেশের নদীবহুল ভূপ্রকৃতির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মোড়, যা আজও গবেষকদের আকৃষ্ট করে।

আধুনিক ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চল আসলে একটি সক্রিয় ভূকম্পীয় অঞ্চল। ভারতীয় প্লেট ও বার্মিজ প্লেটের সংঘর্ষস্থলে অবস্থান করায় এখানে বড় ভূমিকম্প হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ১৭৬২ সালের ভূমিকম্পকে তারা “megathrust earthquake” হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ধরনের ভূমিকম্প সাধারণত সমুদ্রতলে বিশাল চাপ জমে হঠাৎ মুক্ত হওয়ার ফলে ঘটে। এর সঙ্গে সুনামি স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয়।

১৭৬২ সালের এই মহাদুর্যোগ কেবল অতীতের গল্প নয়। এটি আমাদের শেখায়, বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের একটি অংশ। তাই নগর পরিকল্পনা, স্থাপত্য, উপকূলীয় সুরক্ষা—সব ক্ষেত্রেই ভূমিকম্পের ঝুঁকি বিবেচনায় রাখা জরুরি। আজকের চট্টগ্রাম শহর দাঁড়িয়ে আছে সেই ইতিহাসের ওপরেই। একসময় যেদিন পাহাড় ফেটে আগুন বের হয়েছিল, সেদিনের কাহিনি আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়—পৃথিবীর ভেতরে লুকিয়ে আছে অসীম শক্তি, যা মুহূর্তে বদলে দিতে পারে আমাদের জীবন, সমাজ ও ভূপ্রকৃতি।